Page 35 - 第四屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 35

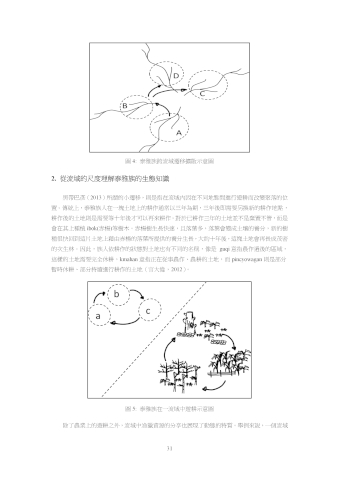

圖 4: 泰雅族跨流域遷移擴散示意圖

2. 從流域的尺度理解泰雅族的生態知識

黑帶巴彥(2013)所謂的小遷移,則是指在流域內因在不同地點間進行遊耕而改變聚落的位

置。傳統上,泰雅族人在一塊土地上的耕作通常以三年為期,三年後即需要另換新的耕作地點,

耕作後的土地則是需要等十年後才可以再來耕作。對於已耕作三年的土地並不是棄置不管,而是

會在其上種植 ibok(赤楊)等樹木。赤楊樹生長快速,且落葉多,落葉會變成土壤的養分,新的樹

種很快回到這片土地上藉由赤楊的落葉所提供的養分生長,大約十年後,這塊土地會再長成茂密

的次生林。因此,族人依耕作的狀態對土地也有不同的名稱,像是 guqi 意指農作過後的區域,

這樣的土地需要完全休耕,kmahan 意指正在從事農作、農耕的土地,而 pincyowagan 則是部分

暫時休耕、部分持續進行耕作的土地(官大偉,2012)。

圖 5: 泰雅族在一流域中遊耕示意圖

除了農業上的遊耕之外,流域中漁獵資源的分享也展現了動態的特質。舉例來說,一個流域

31