Page 459 - 第七屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 459

「原住民族傳統規範,從一開始就是近代國家權力要排除的對象。而享受民

法物權保護的前提,更必須同化成為公民,放棄對本族規範的認同。因此,又要

保持原住民身分認同,又要置傳統財產規範於民法物權的保護傘之下,正是典型

的緣木求魚........傳統規範與物權法規範,不但在歷史上沒有『互動』,而只有單

方面的壓抑、排除或不承認,更從來不是兩個對等的價值體系,如何『互補、並

用與調適』?如何讓漢人占據 98%的『社會』形成什麼對原住民傳統規範的『法

的確信』,而且還賦予其『具有合法性及實效性之習慣法地位』?

其實,正是因為兩種規範不能『互補、並用與調適』,只能『各自確信,彼

此獨立』,所以才有原基法。也正是接受物權法規範的漢族不願承認原住民傳統

規範的合法性與實效性,所以原基法才走不下去。說得更白一點,則原基法才符

合進步的普世人權理念,資本主義的近代市民法理論反而是全球化浩劫的元兇,

是落伍且極具侵略性的法思想。兩者並尊已嫌失衡太過,為什麼原基法非得屈居

3

下位概念?」

在原基法架構之下,討論在現行民法體系中另行創設新物權,或者試圖以總

有論、入會權或祭祀公業等近代市民法,為原住民土地權進行補貼式的正義,不

但落伍,甚至顯得可笑。可是現實上真正可笑的卻是原基法,因為這是一部連立

法者以及行政權都無心遵守的空殼子法律.正因為如此,實務的法律人才不得不

重新著眼那些落伍過時的市民法概念。但是其舊瓶子(民法物權理論)裝新酒(原

住民傳統規範)的苦心孤詣,終究無法自圓其說,而且最終也無法哄騙目前僵化

的司法權、怠惰的立法權,與純資本主義思考的行政權。

當時,筆者曾思索,與其多費心力卻陷入兩難,不如再度在知識上強力證明

「那些市民法概念」的落伍過時或比擬不倫;證明原住民傳統財產權問題的解

決,除了老老實實的遵循原基法,別無其他取巧出路。而要證成這個假設,也許

就有必要再次檢視總有論/入會權,甚至迎合目前的潮流,將中國的物權思想與

實務,也列入比較研究的對象。

然而,這畢竟是一種取法乎下的嘗試。因此事隔五年,始終態度消極,遲遲

無法落筆。結果,只留下一張未完成的圖表,嘗試說明台/日/中三方的立法例

何以無法彼此適用:

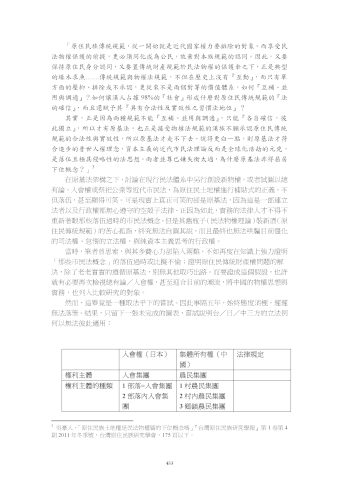

入會權(日本) 集體所有權(中 法律規定

國)

權利主體 入會集團 農民集團

權利主體的種類 1 部落=入會集團 1 村農民集團

2 部落內入會集 2 村內農民集團

團 3 鄉鎮農民集團

3 吳豪人,「原住民族土地權是民法物權篇的下位概念嗎」『台灣原住民族研究學報』第 1 卷第 4

期 2011 年冬季號,台灣原住民族研究學會,175 頁以下。

453