Page 296 - 第二屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 296

謝若蘭 原住民族修復式正義之理念與實踐初探

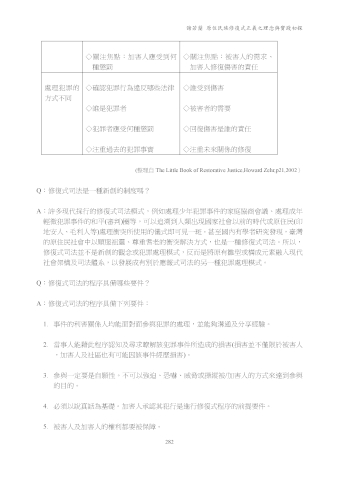

◇關注焦點:加害人應受到何 ◇關注焦點:被害人的需求、

種懲罰 加害人修復傷害的責任

處理犯罪的 ◇確認犯罪行為違反哪些法律 ◇誰受到傷害

方式不同

◇誰是犯罪者 ◇被害者的需要

◇犯罪者應受何種懲罰 ◇回復傷害是誰的責任

◇注重過去的犯罪事實 ◇注重未來關係的修復

(整理自 The Little Book of Restorative Justice,Howard Zehr,p21,2002)

Q:修復式司法是一種新創的制度嗎?

A:許多現代採行的修復式司法模式,例如處理少年犯罪事件的家庭協商會議、處理成年

輕微犯罪事件的和平(審判)圈等,可以追溯到人類出現國家社會以前的時代或原住民(印

地安人、毛利人等)處理衝突所使用的儀式即可見一斑。甚至國內有學者研究發現,臺灣

的原住民社會中以順服祖靈、尊重耆老的衝突解決方式,也是一種修復式司法。所以,

修復式司法並不是新創的觀念或犯罪處理模式,反而是將原有雛型或構成元素融入現代

社會架構及司法體系,以發展成有別於應報式司法的另一種犯罪處理模式。

Q:修復式司法的程序具備哪些要件?

A:修復式司法的程序具備下列要件:

1. 事件的利害關係人均能面對面參與犯罪的處理,並能夠溝通及分享經驗。

2. 當事人能藉此程序認知及尋求瞭解該犯罪事件所造成的損害(損害並不僅限於被害人

,加害人及社區也有可能因該事件經歷損害)。

3. 參與一定要是自願性。不可以強迫、恐嚇、威脅或操縱被/加害人的方式來達到參與

的目的。

4. 必須以說真話為基礎。加害人承認其犯行是進行修復式程序的前提要件。

5. 被害人及加害人的權利都要被保障。

282