Page 376 - 第六屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 376

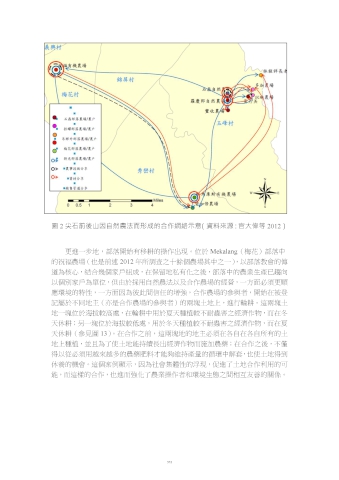

圖 2 尖石前後山因自然農法而形成的合作網絡示意(資料來源:官大偉等 2012)

更進一步地,部落開始有移耕的操作出現。位於 Mekalang(梅花)部落中

的祝福農場(也是前述 2012 年所調查之十餘個農場其中之一),以部落教會的傳

道為核心,結合幾個家戶組成,在保留地私有化之後,部落中的農業生產已趨向

以個別家戶為單位,但由於採用自然農法以及合作農場的經營,一方面必須更順

應環境的特性,一方面因為彼此間信任的增強,合作農場的參與者,開始在被登

記屬於不同地主(亦是合作農場的參與者)的兩塊土地上,進行輪耕。這兩塊土

地一塊位於海拔較高處,在輪耕中用於夏天種植較不耐蟲害之經濟作物,而在冬

天休耕;另一塊位於海拔較低處,用於冬天種植較不耐蟲害之經濟作物,而在夏

天休耕(參見圖 13)。在合作之前,這兩塊地的地主必須在各自在各自所有的土

地上種植,並且為了使土地能持續長出經濟作物而施加農藥;在合作之後,不僅

得以從必須用越來越多的農藥肥料才能夠維持產量的循環中解套,也使土地得到

休養的機會。這個案例顯示,因為社會集體性的浮現,促進了土地合作利用的可

能,而這樣的合作,也進而強化了農業操作者和環境生態之間相互友善的關係。

372