Page 247 - 第一屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 247

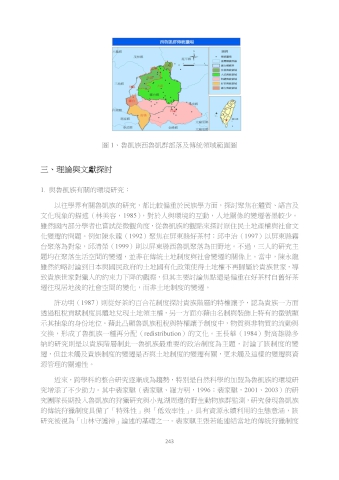

圖 1、魯凱族西魯凱群部落及傳統領域範圍圖

三、理論與文獻探討

1. 與魯凱族有關的環境研究:

以往學界有關魯凱族的研究,都比較偏重於民族學方面,探討聚焦在體質、語言及

文化現象的描述(林美容,1985),對於人與環境的互動,人地關係的變遷著墨較少。

雖然國內部分學者也嘗試從微觀角度,從魯凱族的觀點來探討原住民土地產權與社會文

化變遷的問題。例如陳永龍(1992)聚焦在屏東縣好茶村;邱中治(1997)以屏東縣霧

台聚落為對象,邱清榮(1999)則以屏東縣西魯凱聚落為田野地。不過,三人的研究主

題均在聚落生活空間的變遷,並非在傳統土地制度與社會變遷的關係上。當中,陳永龍

雖然約略討論到日本與國民政府的土地國有化政策使得土地權不再歸屬於貴族世家,導

致貴族世家對獵人的約束力下降的觀察,但其主要討論焦點還是偏重在好茶村自舊好茶

遷往現居地後的社會空間的變化,而非土地制度的變遷。

許功明(1987)則從好茶的百合花制度探討貴族階層的特權讓予,認為貴族一方面

透過租稅貢賦制度具體地兌現土地領主權,另一方面亦藉由名制與裝飾上特有的徵號顯

示其抽象的身份地位。藉此凸顯魯凱族租稅與特權讓予制度中,物質與非物質的流動與

交換,形成了魯凱族一種再分配(redistribution)的文化。王長華(1984)對高雄縣多

納的研究則是以貴族階層制此一魯凱族最重要的政治制度為主題,討論了該制度的變

遷,但並未觸及貴族制度的變遷是否與土地制度的變遷有關,更未觸及這樣的變遷與資

源管理的關連性。

近來,跨學科的整合研究逐漸成為趨勢,特別是自然科學的加盟為魯凱族的環境研

究增添了不少助力。其中裴家騏(裴家騏、羅方明,1996;裴家騏,2001、2003)的研

究團隊長期投入魯凱族的狩獵研究與小鬼湖周邊的野生動物族群監測,研究發現魯凱族

的傳統狩獵制度具備了「特殊性」與「低效率性」,具有資源永續利用的生態意涵,該

研究被視為「山林守護神」論述的基礎之一。裴家騏主張若能連結當地的傳統狩獵制度

243