Page 397 - 第四屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 397

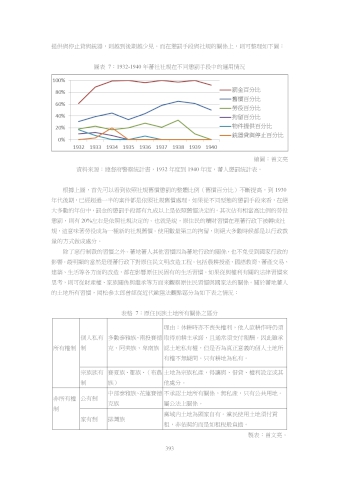

提供與停止貸與銃器,則越到後期越少見。而在懲罰手段與社規的關係上,則可整理如下圖:

圖表 7:1932-1940 年蕃社社規在不同懲罰手段中的運用情況

繪圖:曾文亮

資料來源:總督府警察統計書,1932 年度到 1940 年度,蕃人懲罰統計表。

根據上圖,首先可以看到依照社規舊慣懲罰的整體比例(舊慣百分比)不斷提高,到 1930

年代後期,已經超過一半的案件都是依照社規舊慣處理。如果從不同型態的懲罰手段來看,在絕

大多數的年份中,罰金的懲罰手段都有九成以上是依照舊慣決定的。其次佔有相當高比例的勞役

懲罰,則有 20%左右是依照社規決定的。也就是說,原住民的贖財習慣在理蕃行政下被轉成社

規,這意味著勞役成為一種新的社規舊慣。使用數量第三的拘留,則絕大多數時候都是以行政裁

量的方式做成處分。

除了惡行制裁的習慣之外。蕃地蕃人其他習慣因為蕃地行政的關係,也不免受到國家行政的

影響。最明顯的當然是理蕃行政下對原住民文明改造工程。包括農耕授產、國語教育、蕃產交易、

建築、生活等各方面的改造,都在影響原住民固有的生活習慣。如果從與權利有關的法律習慣來

思考,則可從財產權、家族關係與繼承等方面來觀察原住民習慣與國家法的關係。關於蕃地蕃人

的土地所有習慣,岡松參太郎曾經從近代歐陸法觀點區分為如下表之情況:

表格 7:原住民族土地所有關係之區分

理由:休耕時亦不喪失權利,他人欲耕作時仍須

個人私有 多數泰雅族、南投賽德 取得前耕主承諾,且通常須支付報酬。因此雖承

所有權制 制 克、阿美族、卑南族 認土地私有權,但是否為真正意義的個人土地所

有權不無疑問。只有耕地為私有。

宗族族有 賽夏族、鄒族、(布農 土地為宗族私產,得讓與、借貸、權利設定或其

制 族) 他處分。

中部泰雅族、花蓮賽德 不承認土地所有關係,無私產,只有公共用地。

非所有權 公有制

克族 屬公法上關係。

制

黨域內土地為頭家自有。黨民使用土地須付貢

家有制 排灣族

租,非依契約而是如租稅般負擔。

製表:曾文亮。

393