Page 196 - 第六屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 196

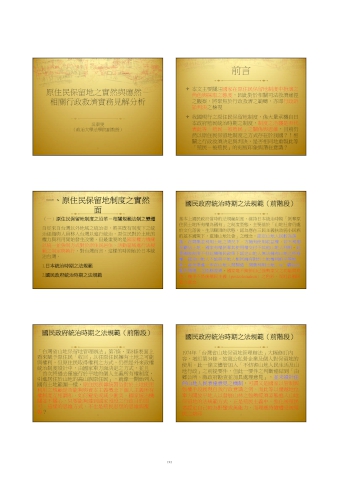

前言

原住民保留地之實然與應然- 本文主要關注國家在原住民保留地制度中扮演之

角色與採取之態度,因此對於相關司法救濟途徑

相關行政救濟實務見解分析 之觀察,將聚焦於行政救濟之範疇,亦即行政訴

訟判決之檢視

我國現行之原住民保留地制度,係大量承襲自日

吳秦雯 本政府殖民統治時期之制度,制度之沿襲是否代

(政治大學法學院副教授) 表此等「殖民-被殖民」之關係與思維,目前仍

然以原住民保留地制度之方式存在於我國?!相

關之行政救濟決定與判決,是否相同地重製此等

「殖民-被殖民」的刻板印象與潛在意識?

0 1

一、原住民保留地制度之實然

國民政府統治時期之法規範(前階段)

面

(一)原住民保留地制度之沿革-相關規範法制之變遷 基本上國民政府當時的法規範制度,維持日本統治時期「剝奪原

住民土地所有權為國有」之制度型態,主要基於「山地社會仍處

自從來自台灣以外地域之統治者,將其既有制度下之統 於文化落後、生活艱困的狀態,認為應在三民主義扶助弱小民族

治組織與人員移入台灣以進行統治,原住民對於土地的 的基本國策下,重建山地社會」之概念,認定山地人民較為落

權力與利用開始發生改變,但最重要的是國家權力機關 後,在開墾並利用土地之情況下,方擁有使用收益權,若不利用

以統一並強制方式對於原住民居住、活動區域進行法規 而霸佔土地,國家有權剝奪其使用權交付予其他山地人利用。此

範之制定與執行,對台灣而言,這樣的時期始於日本統 等國家制度不但延續殖民政策下認定山地人無法擁有山地之所有

治台灣。

權,認定山地人不能與平地人相同擁有對於土地權利的平等地

1.日本統治時期之法規範 位,甚至更進一步在山地人間製造「開墾利用土地」vs「霸佔土

地不利用」之性格差異。國家毫不掩飾自己強勢家父之功能與角

2.國民政府統治時期之法規範 色,幾乎不是後殖民主義(postcolonialism)之色彩,而近似殖民

2 者之意念 3

國民政府統治時期之法規範(前階段)

國民政府統治時期之法規範(前階段)

「台灣省山地保留地管理辦法」第7條、第8條表面上 1974年「台灣省山地保留地管理辦法」大幅修訂內

看來賦予原住民「收回」以往原住民擁有土地之可能 容,增訂第34條,放寬公私營企業及個人對保留地的

與權利,但原住民取得權利之方式,仍然是外來政權 使用。此一條文儘管加入「不妨害山地人民生活及山

統治制度設計中,由國家單方面決定之方式,並且 地行政」之前提要件,但此一要件之判斷連結到「由

「首次將過去僅施行於平地的個人主義所有權制度,

引進居住於山地的高山族原住民」,就像一開始列入 鄉公所、縣政府勘查並加具處理意見」,並未設計任

國有土地範圍一樣,原住民族傳統習俗對於土地使用 何山地人民表達意見之機制,可謂又是國家以管制與

利用之規範是否能夠與資本主義概念下個人主義所有 強權手段展現自我行政意識之例。而此等以優越地位

權制度互相調和,如何避免或減少衝突,國家統治機 單方開放平地人以發展山林之強勢經濟姿態進入山地

關並不關心,只要能夠達到國家預設之行政目的即 保留地的法規範方式,正是殖民主義中,強化被殖民

可。這樣的思維方式,不也是殖民思想的思維與複 者認定自己較為野蠻或無能力,而理應持續遭受被殖

製? 民之烙印

4 5

192