Page 385 - 第六屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 385

社運團體、國家的資源治理機關打交道,透過傳統的宣示,爭取在現代的國家治

理體系中的發言權。許多的傳統規範,自殖民接觸至今很長的一段時間,被調查、

研究,卻也同時被抽離其所產生的社會/生態體系,去脈絡化成為報告上、書本

上的民族誌紀錄。就像祭典如果被抽離了其社會情境,放到舞台上表演,那就失

去了它的神聖性,失去了參加的人們的虔敬和祈求,而成為一種表象的展示,規

範失去其實踐的場域,就算被調查、記錄,也終究只是一堆文字。但是因為今日

在更廣大的社會脈絡中,尋求和宣示自身的發言權和資源使用管理權利的需要,

傳統的儀式被再度運用出來,也被重新脈絡化賦予新的意義。

由此角度觀之,原鄉發展最大的制度需求,即是能夠支持族人們按照其文化

邏輯發展出與外界政治經濟銜接的機制、以傳統的生態知識的基礎作為當代產業

的利基,並連結形成資源治理網絡的制度。

五、《國土計畫法》與原住民族發展的銜接

1. 國土計畫法通過後的新局

2015年12月18日,《國土計畫法》在立法院三讀通過,是我國國土計畫的一

個新里程碑,也是我國空間管理體系的重大變革,作為一部規範各個空間層級之

計畫之擬定、提出與通過之機制的法律,其對於原住民族土地權益也有重大的影

響。《國土計畫法》將國土計畫分為兩種類型:1)全國國土2)直轄及市、縣(市)

國土計畫。並在同法第11條中明定全國國土計畫由中央主管機關擬訂、審議,報

請行政院核定;直轄市、縣(市)國土計畫由直轄市、縣(市)主管機關擬訂、

審議,報請中央主管機關核定。而全國國土計畫中特定區域之內容如涉及原住民

族土地及海域者,應由中央主管機關會同中央原住民族主管機關訂定。在土地使

用的管制上,《國土計畫法》規範了未來全國國土將分作四種國土功能分區:1)

國土保育地區;2)農業發展地區;3)城鄉發展地區;4)海洋資源地區各國土

功能分區,得再予分類、分級,在中央或地方提出的國土計畫中分別訂定不同層

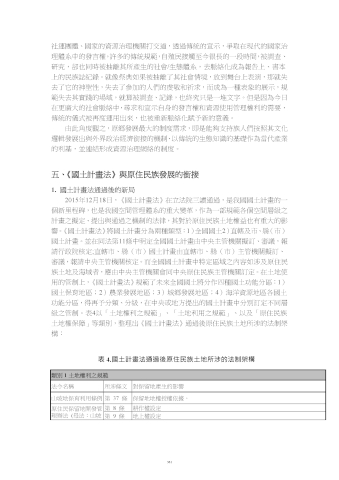

級之管制。表4以「土地權利之規範」、「土地利用之規範」、以及「原住民族

土地權保障」等類別,整理出《國土計畫法》通過後原住民族土地所涉的法制架

構:

表 4.國土計畫法通過後原住民族土地所涉的法制架構

類別 1 土地權利之規範

法令名稱 所涉條文 對保留地產生的影響

山坡地保育利用條例 第 37 條 保留地地權授權依據。

原住民保留地開發管 第 8 條 耕作權設定

理辦法 (母法:山坡 第 9 條 地上權設定

381