Page 267 - 第三屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 267

原住民媽媽生不出原住民小孩?—「原住民身分法」中「姓氏綁身分」條款的違憲分析 251

係基於血源,還必須與「文化」作連結。此點筆者認同。然而,「文化」與「所從姓氏」到底有

什麼樣的關聯性?(其分類與規範目的的達成間是否有一定程度的關聯性)按文化的傳承係源於

日常生活一點一滴的累積,透過父母使用的語言、言行舉止、思想價值的傳遞、(宗教)儀式的

舉行…等等,文化傳承的成功與否及其程度多寡在於父母個人的意願以及其可支配的時間,與子

女所從姓氏並無任何關聯。舉例而言,在父親為原住民母親為漢人的家庭中,子女可能因為父親

長期在外工作日常生活皆由母親照料而傳承母親的漢族文化,也有可能因為父親個人因素拒絕將

原住民語言、文化傳承給子女,在這個例子中,雖然子女從父姓取得原住民身分,但子女並未獲

得原住民文化。同樣的,在父親為漢人母親為原住民的家庭中,子女有可能完全傳承漢人文化拒

絕原住民文化,也有可能因為主要繫由母親扶養而以原住民文化為主。然而,大部分的情形是,

子女同時傳承漢文化與原住民文化(只是程度上的不同)。顯然,用「所從姓氏」此分類方式以

達成「確認原住民身分與文化連結」不具任何關聯性。

原住民身分法「姓氏綁身分」條款的第二個規範目的,在於將原住民優惠性保障措施保留給

真正需要的人(原住民),此規範目的,由於侵犯了原住民婦女的人格權(如上所述),已不符合

實質平等的要件。

據上所述,原住民身分法之「姓氏挷身分」條款,不僅構成對原住民婦女的歧視,亦不符合

憲法實質平等的構成要件。為求實踐憲法所揭櫫的男女平等原則、及 CEDAW 之消除對婦女一

切形式之歧視,應加以改正。

ɚe֑ˤແԒʱૢಛ༼ˀࡡဏࢬה͛ɿɾʘ̻ഃᛆe֑Τᛆ

「姓氏綁身分」條款,不僅造成對原住民婦女的直接歧視,違反其基於憲法第 7 條之平等權、

第 22 條之人格權,該條款亦違反原漢家庭所生子女之平等權與姓名權。

(一) 「姓氏綁身分」條款違反原漢家庭所生子女之平等權

中華民國人民,無分男女、宗教、種族、階級、黨派,在法律上一律平等。此為憲法第 7

條所揭示之「平等原則」。此「平等原則」,並非絕對形式上的平等,在法規範達到特定要求時,

憲法允許其為差別待遇,此即「等者等之、不等者不等之」之「實質平等」原則。

在二十一世紀的台灣社會,原住民族身分,代表的不僅僅是血源、文化的區別,在競爭激烈、

資源有限的社會中,同時也是一個享受諸多社會福利、教育資源的特殊國民身分。一個具有原住

民身分的人,除了和一般國民一樣享有憲法上的權利、負擔義務,另外,還可申請許多各式各樣

的獎補助措施、升學優待、社會福利。因此,是否取得原住民身分,對一個社會資源相對稀少、

家庭經濟狀況不佳的子女言,是一個改變未來生活的?那麼,同樣是原漢家庭所生子女,為何因

原住民血源來自父親或母親而有差別待遇?

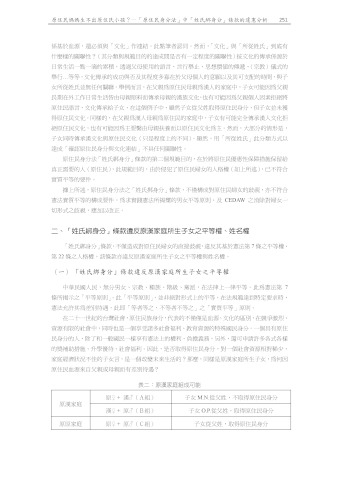

表二:原漢家庭組成可能

原♀ + 漢♂(A組) 子女 M.N.從父姓,不取得原住民身分

原漢家庭

漢♀ + 原♂(B組) 子女 O.P.從父姓,取得原住民身分

原原家庭 原♀ + 原♂(C組) 子女從父姓,取得原住民身分