Page 386 - 第四屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集

P. 386

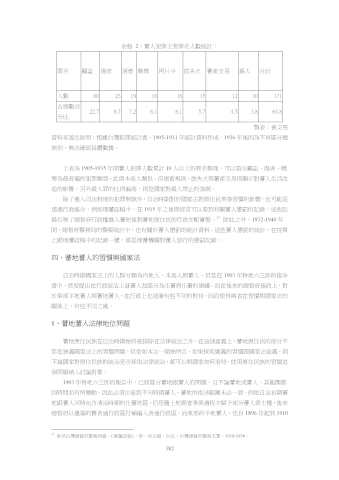

表格 2:蕃人犯罪主要罪名人數統計:

罪名 竊盜 傷害 屠畜 賭博 阿片令 放失火 蕃產交易 殺人 合計

人數 60 23 19 16 16 15 12 10 171

占總數百

22.7 8.7 7.2 6.1 6.1 5.7 4.5 3.8 64.8

分比

製表:曾文亮

資料來源及說明:根據台灣犯罪統計書,1905-1931 年統計資料作成。1936 年後因為不再區分種

族別,無法確認具體數據。

上表為 1905-1935 年間蕃人犯罪人數累計 10 人以上的罪名整理。可以看出竊盜、傷害、賭

博為最普遍的犯罪類型,此與本島人類似。但屠畜規則、放失火與蕃產交易則顯示對蕃人生活改

造的影響。另外殺人罪的比例偏高,則是國家對殺人禁止的強調。

除了進入司法制度的犯罪制裁外,日治時期對於國家法對原住民刑事習慣的影響,也可能是

透過行政處分。例如理蕃誌稿中,在 1915 年之後即經常可以看到有關蕃人懲罰的記錄。這些記

47

錄反映了總督府行政權進入蕃地後對蕃地原住民的行政支配實態。 除此之外,1932-1940 年

間,總督府警務局的警察統計中,也有關於蕃人懲罰的統計資料。這些蕃人懲罰的統計,在性質

上跟理蕃誌稿中的記錄一樣,都是理蕃機關對蕃人惡行的懲罰記錄。

四、蕃地蕃人的習慣與國家法

日治時期國家法上的人群分類為內地人、本島人與蕃人,但是在 1903 年持地六三郎的復命

書中,首度提出在行政統治上就蕃人在區分為生蕃與化蕃的建議。而在後來的總督府施政上,對

於東部平地蕃人與蕃地蕃人,在行政上也逐漸有些不同的對待,因而使得兩者在習慣與國家法的

關係上,有些不同之處。

1、蕃地蕃人法律地位問題

蕃地原住民族在日治時期始終被排除在法律統治之外,在這個意義上,蕃地原住民的部分不

存在狹義國家法上的習慣問題。但是如本文一開始所言,如果採取廣義的習慣跟國家法意義,則

不論國家對原住民族的統治是否採取法律統治,都可以將國家如何看待、使用原住民族的習慣這

個問題納入討論對象。

1903 年持地六三郎的報告中,已經區分蕃地跟蕃人的問題。且不論蕃地或蕃人,其範圍都

因時間而有所變動。因此必須注意到不同時期蕃人、蕃地的指涉範圍未必一致。例如日治初期蕃

地跟蕃人同時包含清治時期的化蕃地區,但是隨土地調查事業過程中賦予部分蕃人業主權,後來

總督府以遺漏的舊普通行政區行補編入普通行政區。而東部的平地蕃人,也自 1896 年起到 1910

47 參見台灣總督府警務局編,《理蕃誌稿》,第一至五編,台北:台灣總督府警察本署,1918-1938。

382